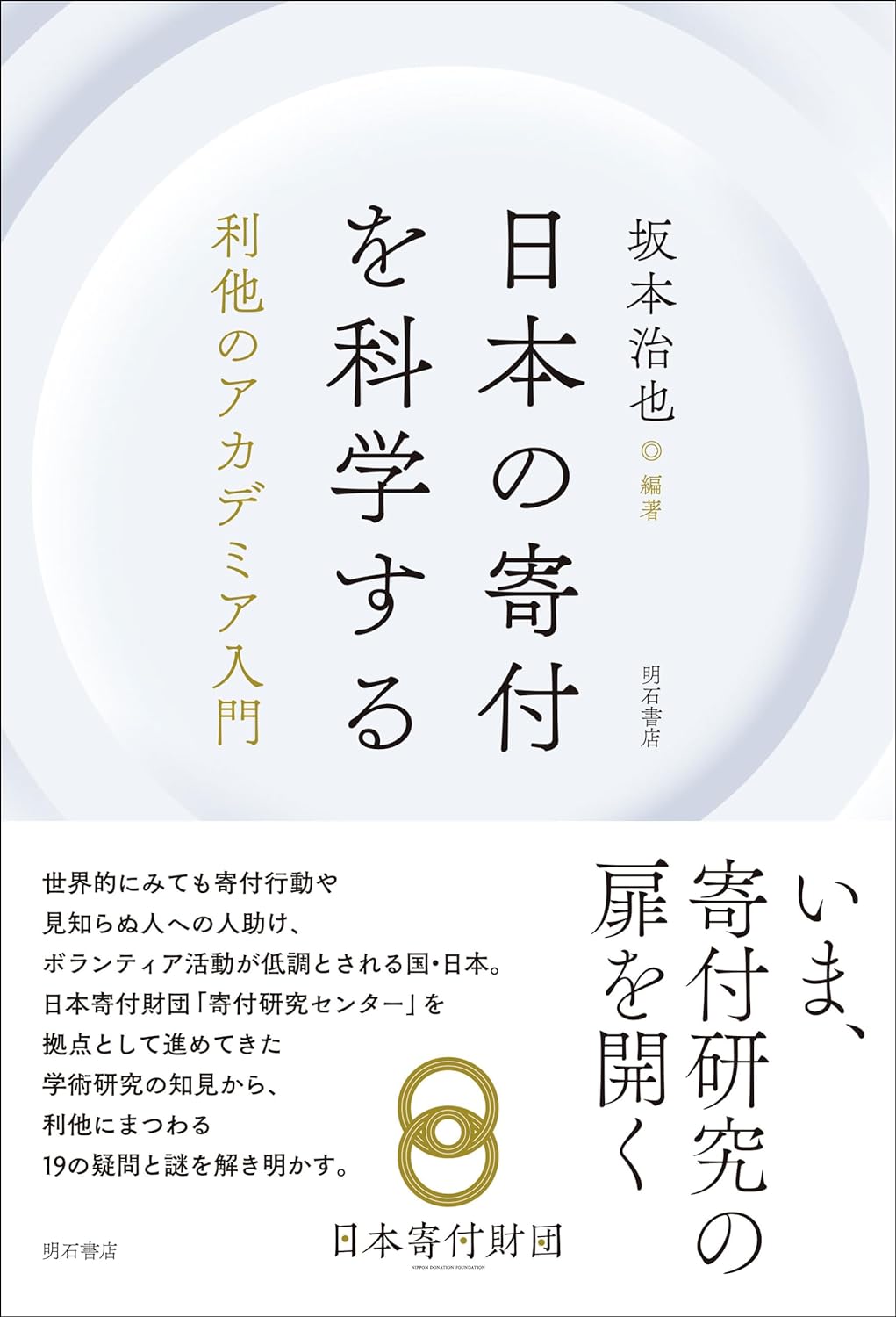

「理論」は「現実」の問題の役に立つのか

1 「理論」は「現実」の問題の役に立たない?

ビジネススクールや研修のみならず、もはや定番ともいえるこの問題。陳腐な質問といってしまえばそれまでですが、とはいえ多くの人が考える以上、それなりに大事な問題なのだと思います。そこで今回は、改めてこの問題を考えてみようかと思うわけです。まあ、経営学にそもそも「理論」なんて存在しないだろうという話もありますが、それはちょっと別の話として今回は横に置いておきましょう。

さて、「理論」は「現実」の問題に役に立つのかという問題を考えるとき、この質問をする人の答えは大体決まっています。「理論」は「現実」の問題の役には立たない。あるいは、役に立ったとしても、かなり限られた局面でしかない、というものです。

逆にいえば、この質問をする人には一つの考え方が前提にあります。それは、「現実」の問題は「現実」においてしか解決できないのだ、という現場志向といえる考え方です。だから、「現場」ではない「理論」には「現場」の問題は解決できない。

気持ちはよくわかります。どうせ君には僕のことはわからない、というやつと同型な感じはします。そう思いたくなる時はよくあるでしょう(笑)きっと社会生活において、この構造の問いを発することは人間として健全な証のはずです。誰とでもわかりあえる、なんて言われるとちょっと嘘っぽい。。。それができるのは人間ではなくて神様だけのはず。

では「理論」は「現実」の問題の役には立たないということになるのか。答えは端的にNOだと思っています。このことを考えるにあたっては、現実を2つに分解するのがいいと思います。すなわち、「現実」とは、「自分の現実」と「他人の現実」から成り立っていると考えるわけです。「自分の現実」とは、自分が経営において実際に経験した出来事のすべて、それから「他人の現実」とは、他人が経営において実際に経験した出来事とされるすべて、を意味します。

「現実」を二つに区分できると考えるのならば、答えは比較的簡単です。もし「他人の現実」は「自分の現実」の問題にとって役に立つと考えるのならば、「理論」もまた「自分の現実」にとって役に立つということになります。なぜなら、詳しくは後述するつもりですが、「理論」とは「他人の現実」の集合体だからです。たぶん多くの話はこれで片がつくと思いますが、もう少し厄介な場合もあります。一枚で終わる話ですが、もう少しひっぱって考えていきましょう。

2

それは、「他人の現実」は「自分の現実」にとって役に立たないという人です。この場合、この人が信じているのは、自分の現実だけが自分にとって役に立つという論理ということになります。いうまでもなく、この論理は「独我論」を形作っています。私だけが世界に存在する。それだけが、真実である、というわけです。

「独我論」が間違っていることを証明することはかなり難しいと思います。あるいは、証明ができない可能性もあります。だからこの可能性を排除することも難しい。とはいえ一方で、「独我論」は、「議論」する必要のないものでもあります。なぜなら、「独我論」においては「議論」の余地がないから。私だけが存在する世界では、その世界から独立して存在する他人と話したり、ましてや議論することはありえません。「独我論」においては議論は常に独白であって、われわれがそれを他人として取り扱う必要がないということを意味します。(もちろんこれは、「独我論」そのものが不要だということを言っているわけではありません。むしろ逆に、「独我論」という特徴的な議論から他者の問題を考えることは、哲学的考察においては重要な位置を占めています。)

ということで「独我論」はさておくとすれば、「理論」は「現実」の問題に役に立つのかという問いは、簡単に役に立つだろうと帰結することができます。後の問題は、「理論」と「他人の現実」という関係をどうするのかということでしょうか。 しかしこれもまた、それほど難しい問題ではありません。われわれは「自分の現実」しか経験できない以上、「他人の現実」を伝聞を通じて手に入れるしかありません。それは直接には手に入らない何かです。このとき、「他人の現実」は「自分の現実」とは異なるものとして、外部から仕入れられなくてはならないということになります。

一方で、「理論」とは何でしょうか。自然科学と異なり、社会科学におけるそれは、法則を提示するものではありません。むしろ社会科学における「理論」とは、他人の現実の総合を意味しているように思います。これは統計的手法を用いて一般化された「理論」を考えればわかりやすい。1000人からアンケートを取って分析したという場合、それは1000人の「他人の現実」を分析することによって、平均的な「他人の現実」をつくりだしたということを意味するわけです。

別に人数が多ければいいということではありません。ただ、人数に限らず、「他人の現実」は「自分の現実」にとって役立つことがあると考えることが大事なのだと思います。逆に、「独我論」として「他人の現実」は「自分の現実」に役に立たないのだと考えるのならば、当然「理論」は役に立たないでしょうし、他人と対話する必要もなくなるでしょう。言葉を持ち、さらには文字を持つわれわれにとって、かなり残念な結果がそこには待っています。

3

最後に、では「理論」は「現実」の問題の役に立たないと考える人たちは、結局どういうこと考えているのでしょうか。そのパターンは2つありえます。一つは先に述べた「独我論」ですが、それとは別にもうひとつ、可能性があります。

もう一つの可能性とは、逆説的ですが「理論」への過度の期待です。すなわち、「理論」は「現実」とは決定的に異なるはずだと考えるがゆえに、あまりに異なりすぎた「理論」が(といっても、それは思い込みなわけですが)、「現実」に対していかなる意味を持つのかがわからなくなっているのです。独我論は放っておけばよいのに対して、こちらは処方箋を出すことができます。そもそも、「理論」は「現実」とは決定的に異なるものであると考えているわけですから、われわれ「理論」家にとっては、彼らは頼もしい存在でもあるはずです。

さてさて、いかなる処方箋がありうるのか、それは、「理論」と「現実」の絶対的な区分が不可能であることを理解すればよいのです。そのためには、最初の議論に戻って、「現実」を他人と自分で区分していくことが早道です。

「現実」は、自分の限られた経験事象という限定範囲から始まって、他人の経験事象へと広がり、さらには純粋な伝聞や類推事象までに広がって形成されます。このとき、「現実」と「理論」を明確に区別することが難しいことはわかるはずです。「現実」と「理論」は、分担された二つの世界なのではなくて緩やかに陸続きになっているのです。

ちなみに、この考え方は基本的な「理論」の枠組みにもうまく対応します。かつて、「理論」と「現実」は明確に二分され、対応原則によって1対1に対応づけられると考えられていました。けれども、これはうまくいかない。「現実」は多様に過ぎるし、その「現実」に規定を与えようとすると事前にそこには「理論」が入り込んでしまうからです。

そこで新しく考えられたのが、「理論」と「現実」を緩やかな陸続きの関係とみなし、関係を連続的に捉えるという視点でした。こうすると、先の問題を解決できるのみならず、例えば一度確立されてしまった「理論」は、いかに現実から反証されようともなかなか変化しないといったよくある話にも説明がつくようになります。「現実」との距離を相対的なものとして捉えられるわけですね。

「どうせ君には僕のことはわからない」、だからこの考え方も少し間違っています。両者は、直感的には理解しにくいでしょうけれど、地続きです。自己が確立するためには他者を内面に取り込まねばならない、とちょっと怪しい議論を組み込むわけではないですが、、、少なくとも、両者の関係は最初から依存的なはず、と思うわけですね(本題からずれた話ですが)。