與那覇潤さんの『知性は死なず 平成の鬱をこえて』の感想など。

多分2012年ごろ、4人連番で雑誌記事を担当していました。みなさん年齢も近いながら、それぞれとても著名な方で、同じ紙幅なのにここまでうまく書けるのかと思った記憶があります。その中で内容として印象的に覚えているものの一つに、與那覇さんによる「歴史というものは、人間の社会にとって、本当に必要なのだろうか」があります。「歴史学者廃業記 歴史喪失の時代」でも言及されています。僕たちは歴史が大事だったり、大なり小なり真実を知りたいと思って生きているわけですが、そんなことを考えなくてよかったらどんなに幸せだろうか、といった一節があったように思います。そのときに、あ、そうだな、と感じました。たぶん、国の歴史に限らず、自分の出自やアイデンティティのような個人的な歴史もまた、そんなことを気にせずに生きられたら、たぶんそれは刹那的な、どんなに楽かなと思ったわけです。歴史を知ろうとしたり、アイデンティティを考えてしまうことは、重力の魔であるようにもみえる。

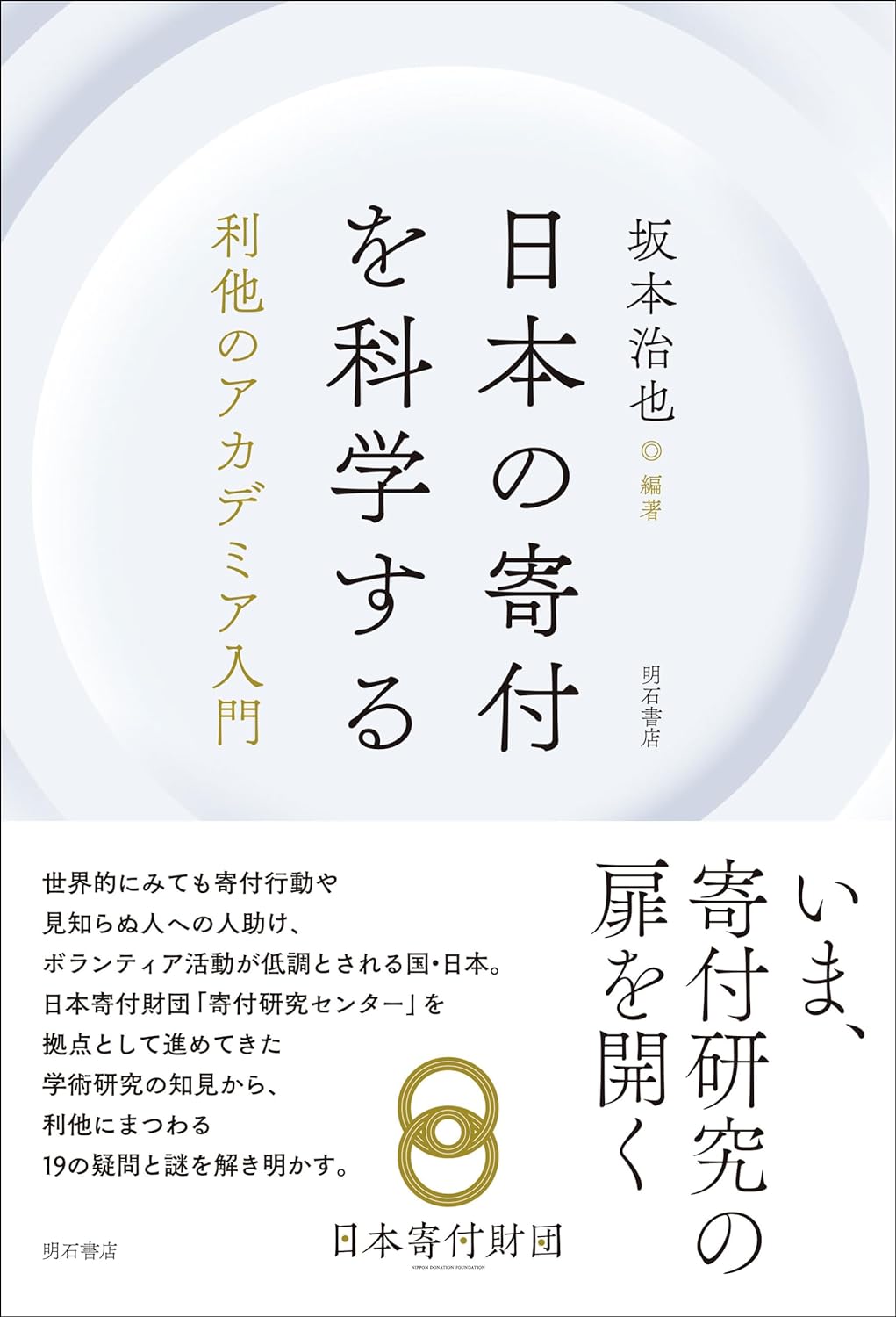

その後特に接点もなかったのですが、ウェブで昨今の状況を知りました。本も新しく出されており、とても印象深く拝見しました。歴史として、近いうちに平成の総括がさまざまに行われるようになると思いますが、その先駆けであるかもしれません。この手の議論で言えば、見田宗介、大澤真幸、北田暁大、東浩樹といった流れに乗せても読めそうな気はします。ポスト・トゥールースの時代といえばそのとおりですが、虚構やデータベースの後として、自らを含む「能力」の喪失と重ねることもできるかもしれません。

合わせて、大学を中心とした知の権威が喪失した時代において、大学や知が果たす役割を考察しているものとみることもできます。同じように大学に所属している身としてはとても考えさせられます。昔はよかった(らしい)ね、というのはある種共通のキーフレーズでもあります(最近はどこの組織でも同じかもしれませんが)。

あるいはもう一つ別のラインからみれば、中でも引用されている木村敏の流れから、精神病の考察をてこにして社会や人間を語っているものとして読むこともできそうです。鬱病は過去から抜け出せず、分裂病は未来に生きようとしてしまう。そして癲癇は、現在だけの刹那にある。いずれも日常的な時間のバランスが崩れてしまっている。ここに言語−身体の軸を組み込んでみてもいいのかもしれない、という感じでしょうか(たぶん、それ自体も、本文にも書かれているようにハイデガー~メルロ・ポンティのラインであり、木村自身の議論でもある)。もちろん合わせて、当事者がそうであるときに何が記述可能なのかとみることもできる。

似たようなことを僭越ながら考えていたかもと思ったり、やっぱり違うのかもと思ったり、そんなことをいろいろ考えました。『企業と市場と観察者』では木村敏たくさん引用しましたし、時代論も『本質直観のすすめ。』を含めいろいろ引用してきましたね。教育論はあまり明示的に書いていませんが、個人的にはマーケティング論のクリティカルな射程範囲だと思っています。部分的には『新しい公共・非営利組織のマーケティング』あたり。

特に違いというのか、あるいはいつも帰着することになるのは、経営学なり商学の立ち位置の特殊さです。社会学や哲学、経済学、政治学、あるいは多分歴史学は、なというか現実に対して距離をとり、現実を分析し、その上で現実に戻す術を確立しているようにみえる。ようするに学問として確立されている。これに対して、経営学や商学は、現実に対する距離の取り方がとても微妙で曖昧で、現実の中でごねごねしている感がある。あるいは、両方に二分されている。現実に埋没している研究(なんというかテクネー?)と、学問化している研究。結果的に、例えば本書でも紹介されている「ビジネスのハウツー本」として暗黙知のような話がでてくることになる(たぶん、上記の本質直観も同じラインですね。)。『書斎の窓』で自著書評を書いたとおりですが、挟み撃ちにされるのが経営学や商学。。。

連番記事において、その辺りの違いを改めて感じていたのかもしれません。もう少しうまく書けるかもという思いは、ようするに、もう少し学問らしく書けるかもということだったのかも。でも一方で、そうでもないやり方があるのではということも研究テーマだったりしていたわけで、いつもながら話が堂々巡りになる。でも、もう一回転、あるいは一ひねりさせれば、この堂々巡りを個人的に行なっている限りは、延々とこうして文章が書ける。

結局このノスタルジア自体、歴史を問うてしまっているなと思うところで、最後に、人は歴史から自由になれないし、多くの場合はなりたくないものなのだろうと感じます。